日本の伝統建築である「社寺建築」 文字通り「神社」と「寺院」の建築様式の総称ですが、 共に日本で進化した独特の様式美を持ちながら 似て非なる、それぞれの美しさ・特長を持ちます。 寺院の山門、…

もっと読む

日本の伝統建築である「社寺建築」 文字通り「神社」と「寺院」の建築様式の総称ですが、 共に日本で進化した独特の様式美を持ちながら 似て非なる、それぞれの美しさ・特長を持ちます。 寺院の山門、…

もっと読む

日本の建築に欠かせない「 瓦 」 古くは神社仏閣、城郭、貴族の館、 その後、一般家庭に広く浸透していきました。 現代のように物流網が整っていない時代ですから、 重量の重い瓦は、地産地消として…

もっと読む

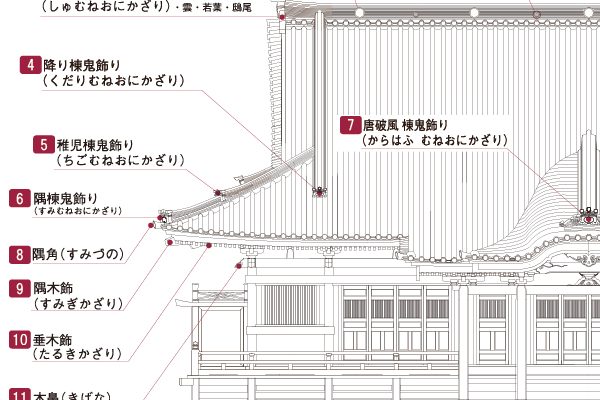

伝統建築(寺院・社寺建築)の部位名称 建物には屋根、柱、ドアなど様々な部位がありますが、 寺院や神社に代表される伝統建築においては日常では使わない専門的な部位名も多く使われています。 社寺の…

もっと読む

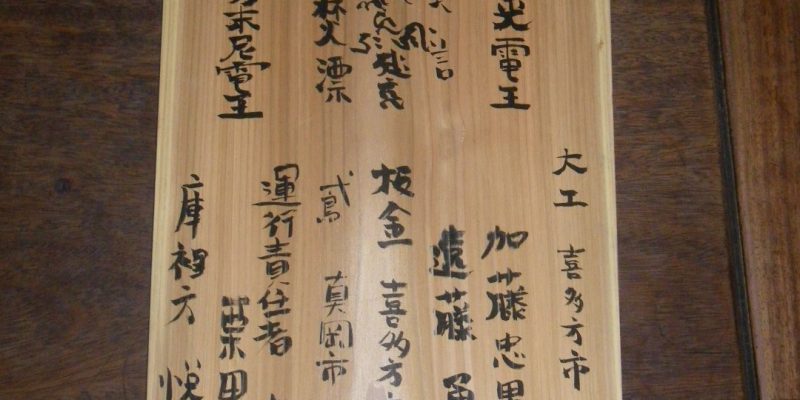

棟札(むなふだ、むねふだ)とは 社寺建築や民家などにおいて、その建物の建築・修繕等の記録として、 棟木(むねぎ)・梁(はり)などの建物内部の高所に取り付ける 木の札のことです。 形は、上部が…

もっと読む

本堂の中でも雨漏りしやすい箇所はご存知ですか? 屋根と屋根のつなぎ目部分や水の流れが集中しやすい箇所は 当然ながら雨が留まりやすく水の影響を受けやすくなります。 そこは雨漏りがしやすい場所と…

もっと読む

鳥居は、起源についてはさだかではないそうですが、 人は亡くなると魂が鳥になって空を飛ぶためその止まり木の為に鳥居が作られたという説があります。 神社の参道の入り口に建てられる鳥居は聖域を象徴…

もっと読む

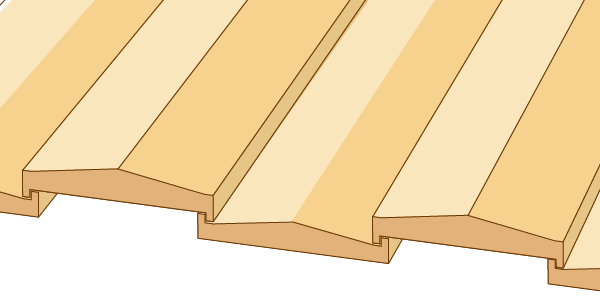

屋根には様々な種類がございますが、 日本の国名を冠する屋根がある事をご存知ですか? その屋根は「 大和葺き(やまとぶき) 」です。 現在の建築ではほとんど使われる事がありませんが、 大和葺と…

もっと読む

【基礎について】 基礎は地震がくると、一番最初に揺れが伝わる所です。 耐震強度を高める為にもしっかりした基礎にすることが大切です。 また地盤沈下や基礎の老朽化により建物が傾いたり沈んだりする…

もっと読む

毎日、ご住職様、宮司様と面談させて頂いている中で、 新築・改築ではなく、現在の建物を修復・復元して 蘇らせたい…というご要望を承ります。 神社仏閣の場合、積み重ねてきた長い歴史がありますので…

もっと読む

本堂の前方階段の上に延びる屋根を 向拝(こうはい)、または御拝(ごはい)とも呼ばれますし、 階段の上になるので階隠(はしかくし)と呼ぶこともあります。 もともとは、宗教建築に向拝は無かったそ…

もっと読む

住宅の新築・リフォーム工事などでは 仕上がりをCGで事前に確認してから 実際に建て始めるケースは多いと思います。 社寺建築でも同様です。 特に屋根形状が変更になるなど 大きな変化がある場合は…

もっと読む

銅板は桃山、江戸時代より神社仏閣などで使用されるようになり、 屋根をはじめとして錺金物など細かな部位でも用いられています。 一般的に耐食性がよく、加工性が非常に良好です。 細かな加工が可能で…

もっと読む

社寺建築は時代によって様々な形状の変化をしており、 特徴を見ることによっていつ頃建てられた物なのか、 どのような意味のあるものなのかを感じる事ができます。 また、正面から見ると半分近くを占め…

もっと読む

日本高齢化社会が進み 65歳以上の高齢者人口は3,392万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)は26.7%となりました。(2015年度内閣府発表) もちろん、お檀家様も高齢化が進んでいる…

もっと読む

社寺建築の職人の世界では、技術の継承は、徒弟制度という形で 師匠から弟子へ口伝で継承されます。 三重の伊勢神宮で20年に1度行われる「式年遷宮」は 技術の継承として有名ですね。 20年毎に全…

もっと読む

落雷の種類 落雷にはいろいろな種類があります。 その種類によって衝撃や被害は様々ですが、 最も怖いのは、人への直撃や、 火災につながることです。 直撃雷 人や建物など物理的に直接落雷するこ…

もっと読む

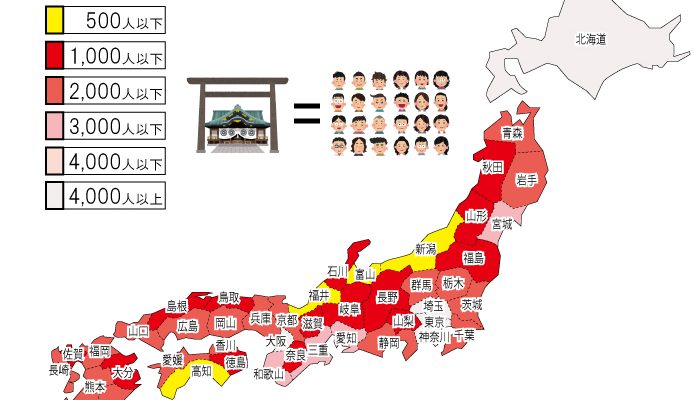

日本で暮らしていると「宗教」という概念を意識しないほど、仏教・神道というものが生活(文化)に溶け込んでいると感じます。 今回はお寺、神社の数をまとめてみました。 ※集計にあたっては、文化庁が…

もっと読む

時代の変化とともに、お墓のあり方や、 お参りなど供養の仕方は変化してきています。 昔ながらのお墓は、代々受け継がれたお墓であり、故郷の地にありました。 またこのようなお墓は100~300万円…

もっと読む