屋根には様々な種類がございますが、

日本の国名を冠する屋根がある事をご存知ですか?

その屋根は「 大和葺き(やまとぶき) 」です。

現在の建築ではほとんど使われる事がありませんが、

大和葺とは、古より日本で発達した板葺きの一種です。

奈良の法隆寺などで、大和葺きの建物が現存しています。

大和葺きとは

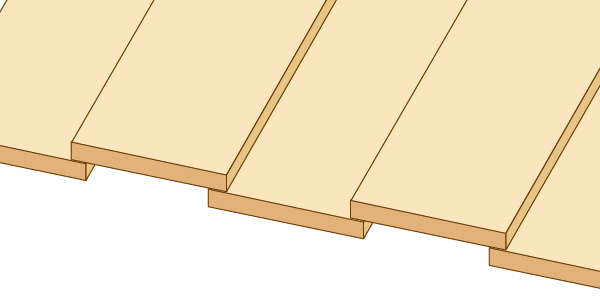

大和葺きの特徴は、板を平らに並べずに下図のように、板の端を重ねて段差を付けて葺かれます。

雨水が流れる縦方向に板を重ねているため、緩い勾配でも雨水を流しやすい屋根です。

日本での板葺きは古墳時代から飛鳥時代あたりには、板葺き屋根が誕生していたと言われています。大和葺きは飛鳥時代から、桃山時代にかけて多用されたました。

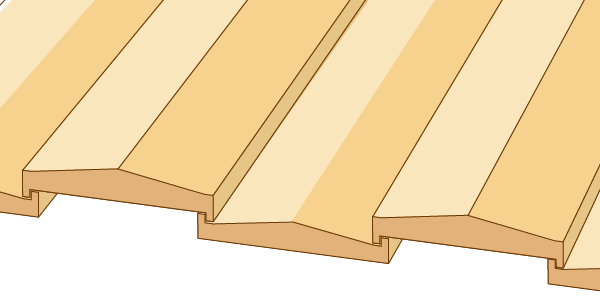

より、意匠を凝らした大和葺きも

前述の奈良の法隆寺の裳階(もこし)※に使われた大和葺きは、板の両端が加工され、より水密性と意匠性を向上させた物となっています。

※裳階(もこし)とは、住宅でいう庇(ひさし)・下屋(げや)に相当する部分で、社寺建築では装飾要素としても使用されました。

大量生産技術の発達による、板葺きの進化・普及

大和葺ははじめとする板葺きは、細かな板材を制作するのとても手間が掛かる作業でした。

しかし、室町時代に日本の木造建築を飛躍的に進化させたと言われる「大鋸引き(おがきびき)」と呼ばれるのこぎりが中国から伝来したことにより、板材の大量生産が容易になり、板葺きが急速に進歩・普及したとされます。

※サントリー美術館蔵「三十二番職人歌合」より

その後、鎌倉時代に板葺きは杮葺き(こけらぶき)などさらに枝葉が分かれ、

社寺建築に代表される日本の木造建築を多種多様に発展させていきました。

現在では伝統建築以外では、ほとんど大和葺きを見ることはなくなりましたが、

大和葺きのコンセプトを引き継いだ屋根は、銅板など金属屋根の縦葺きに引き継がれています。

一覧に戻る