お寺のような伝統的な建物に太陽光発電というと、 両極端なイメージですが、お寺の屋根は大きく、庭も広いケースが多い為、日当たりがよく、実は太陽光発電に適している条件のお客様が多くいらっしゃいま…

もっと読む

お寺のような伝統的な建物に太陽光発電というと、 両極端なイメージですが、お寺の屋根は大きく、庭も広いケースが多い為、日当たりがよく、実は太陽光発電に適している条件のお客様が多くいらっしゃいま…

もっと読む

建築の現場には必ず工事を管理する担当がいます。 現場の、「工期」「職人さん」「コスト」「安全」 などの管理が主な仕事になります。 工事管理には幅広い知識と臨機応変に対応できる力が求められます…

もっと読む

カナメでご紹介させていただいていますチタン屋根ですが、他の屋根材と組み合わせて施工することも可能です。 チタンオール葺きに比べて下記の様なメリットがあります。 ・チタンオール葺き比べてコスト…

もっと読む

日本では17の世界文化遺産が登録されています。 2017年に「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群(福岡県)が登録となったばかりです。 この17の世界文化遺産のうち、神社仏閣に関連するものは9…

もっと読む

寺院門の種類 古代の寺院では門と言えば、 南門・南大門を指しましたが、鎌倉寺時代以降に寺院に「山号」が付けられることが一般的になると、 寺院の表門を総称して「山門」と呼ばれるようになりました…

もっと読む

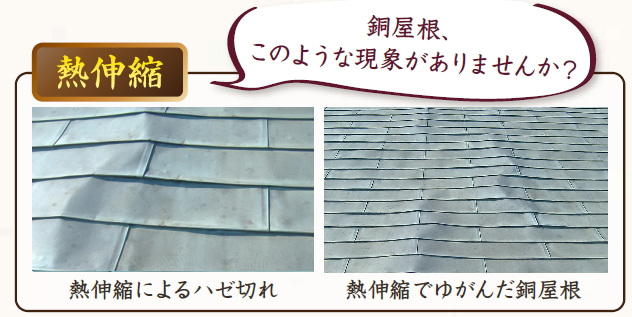

銅板は熱の伝導率が高く、熱に敏感な材料で、 温度差で伸縮する性質があります。 (「あばれ」とも言われます。) 真夏の屋根表面温度は80℃前後になり、 真冬との温度差は90~100℃。 なんと…

もっと読む

シロアリを考慮したお寺の造り お寺の多くは木造建築。 木を食べるシロアリには注意しなくてはなりません。 ただ、お寺とは日本の四季にあった、 シロアリも防ぐ造りをしているそうです。 &nbs…

もっと読む

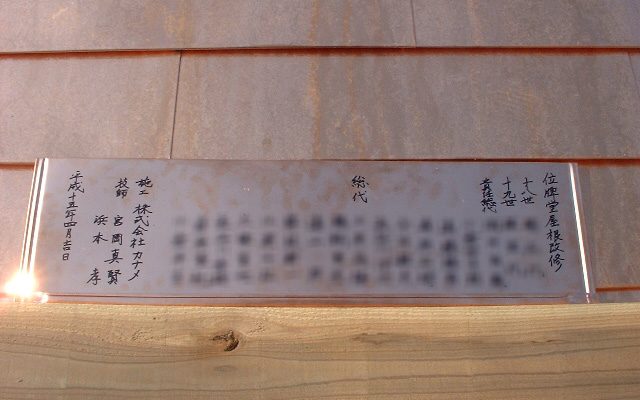

「瓦の裏書き」はご存知ですか? 裏書きとは通常、古文書や記録の裏面に書かれた記載のことで、 由緒や注釈、承認などの意味をもっています。年代や、修理の履歴なども記入されます。 このように、今回…

もっと読む

御寺院様からお問い合わせを頂くときは、 ほとんどが、何かしら不安材料がある時や、 すでに雨漏りをしてしまっている、など 被害がでてからが多いですが、 その前の段階の 少し違和感がする… しば…

もっと読む

伊勢神宮の木材 伊勢神宮で、20年に1度行われる「式年遷宮」。 持統天皇4年(690年)より、1300年にもわたり続けられてきた歴史ある儀式です。 20年毎に、社殿を新しく造営し、あらたな社…

もっと読む

七堂伽藍とは 伽藍(がらん)とは、本来は梵語の「サンガラーマ」が由来の 僧侶が集まり修行をする場を指す言葉です。 その意味が転じて、僧侶のあつまる寺院敷地内にある堂宇(どうう・【=建物】)群…

もっと読む

神社などでは元々の考え方として、 人の手が加わった材料よりも自然の材料を 使用するのが好まれ、神社建築には瓦屋根よりも 「ひわだ葺き」や「こけら葺き」が多かったと言われます。 また壁も漆喰で…

もっと読む

今回は社寺建築とは離れ、 提灯(ちょうちん)の事をご紹介させて頂きます。 提灯とは 岩波国語辞典(第七版 新版)によると 「 照明具の一種。割り竹を骨とし、それに紙や絹をはって風を防ぎ、中に…

もっと読む

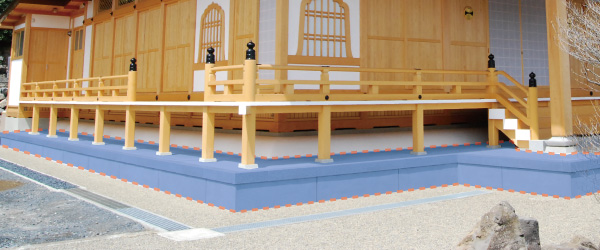

建物への水の浸入を防ぐため、水はけを良くするために平地の上に石を組み、高くした部分です。 また、今日では地震への耐震対策でもとても重要な部分になっております。 古代の日本建築(神社・宮殿)で…

もっと読む

地震国の日本では、古くから建物の据える「 地面 」に多くの知恵が注ぎ込まれてきました。 今日ではさらにその技法が進化し、 昔であれば建築に不向きであった立地でも、地盤改良を行い、 地震に堅牢…

もっと読む